在80年的建设与发展历程中,越通社一代又一代的干部和记者为民族争取独立与自由的事业作出了不可磨灭的贡献。许多越通社记者的名字被各省市用以命名街道,以此永久铭记他们毕生奉献、让信息之流永不停歇的精神。

在越通社举行建社80周年(1945年9月15日—2025年9月15日)纪念活动的热烈气氛中,越通社记者想起了那些以战地记者命名的街道。

2024年12月,广治省为40条新道路命名,其中包括以越通社记者、烈士梁义勇命名的道路。梁义勇是越通社的战地记者,以拍摄大量反映越南战争的优秀照片而闻名。他38岁时在广治牺牲。在其自开始从事战地记者到牺牲的仅仅6年中,留下了2300多幅作品,其中多幅被追授国家文学艺术奖和胡志明文学艺术奖。

以越通社记者、烈士梁义勇命名的道路。图自越通社

以越通社记者、烈士梁义勇命名的道路。图自越通社在此之前,全国已有7条街道以越通社记者的名字命名,包括:河内陈金钏街、河静省陈金钏路、胡志明市裴廷髓路、林同省(原平顺省)林鸿隆路、金瓯省(原薄辽省)陈炳括路以及北宁省(原属北江省)陈金钏路和陶松路。

值得注意的是,烈士陈金钏的名字被用于三条街道。陈金钏是越通社的首任领导。1921年生于河静,年轻时便投身革命。1944年被法国殖民当局逮捕并关押于火炉监狱。1945年3月9日日本发动政变后,他与同志组织越狱,积极开展革命宣传,准备发动总起义在河内夺取政权。1945年8月,他担任临时政府宣传部部长办公厅主任。越南民主共和国临时政府所属的信息局成立后,他出任副局长,直接负责越南通讯社工作。1947年3月3日,年仅26岁的陈金钏牺牲。1949年4月23日,胡志明主席决定追授其一级抗战勋章,表彰其在建立信息局(越南通讯社前身)中的卓越贡献。

记者裴廷髓(又名丁翠,1914—1967),是在抗战中成长的一代记者。1954年到越南通讯社担任摄影记者。1965年调往东南部,出任解放通讯社副社长。1967年9月21日,他因遭美军轰炸牺牲,享年53岁。凭借一系列反映民族抗战的时事摄影作品,他被誉为越南著名摄影记者之一。

记者陶松(1925—1990)在越通社发展史上占据重要地位,连续25年(1965—1990)担任越南通讯社社长。在极其艰难、激烈的战争岁月里,他与领导班子一道,确保信息报道不断线,完成了历史性使命,尤其是在1975年春季大捷中发挥了重要作用。

记者陈炳括(1913—1968)是越通社著名摄影记者。1946年参加抗战,在敌占区秘密活动9年,曾被捕并流放昆岛。1961年调任第九区新闻摄影部门。1968年12月12日,在前往乌明县拍摄战斗场景途中牺牲。除了2007年国家文学艺术奖外,他还被追授一级抗战勋章、致力于越南新闻事业贡献徽章和“杰出贡献摄影艺术家”称号。

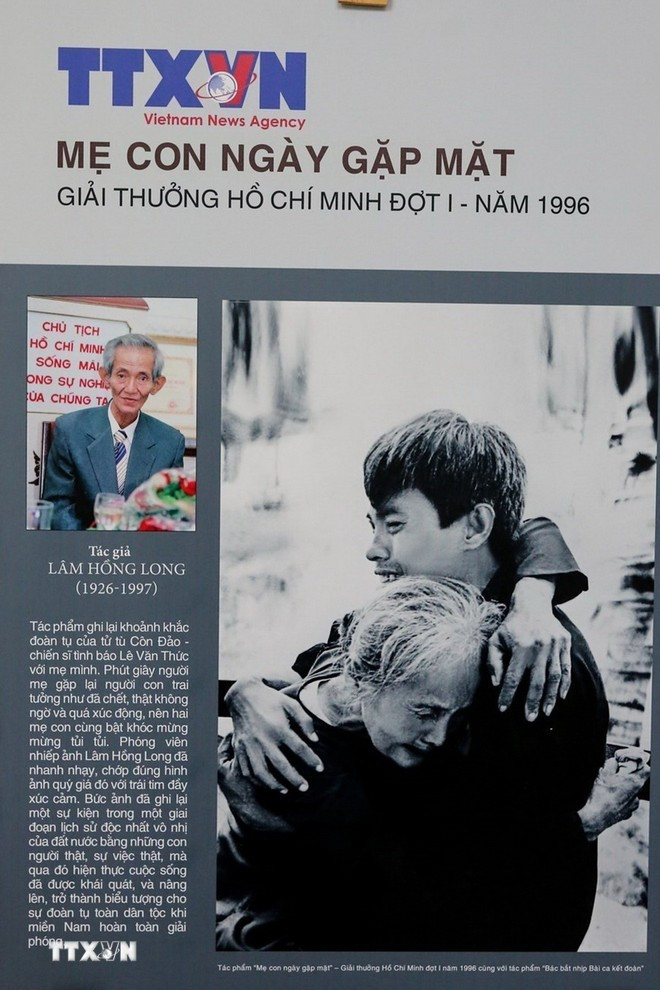

摄影艺术家林鸿隆是越通社杰出摄影记者之一,留下了《胡伯伯指挥合唱〈团结之歌〉》和《母子重逢》两幅著名作品,并于1996年获胡志明文学艺术奖。

摄影艺术家林鸿隆的作品。图自越通社

摄影艺术家林鸿隆的作品。图自越通社可以说,陈金钏、陶松、裴廷髓、林鸿隆、陈炳括、梁义勇等记者的名字被镌刻在从北到南的街道上,已成为他们个人、家庭、家乡以及越通社一代又一代干部、记者的骄傲。

越通社党委书记、社长武越庄表示,这些记者的名字出现在宽阔整洁的街道上,不仅是对他们巨大贡献和牺牲的褒扬,更彰显了越南民族“饮水思源”的优良传统。在他们出生、成长和奉献过的地方,以记者命名的街道成为新的“红色地址”,承载革命传统教育的使命,传递火焰和能量,激励一代又一代新闻工作者。(完)